КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА

В статье рассматривается становление и развитие истории книги в западном (прежде всего европейском и североамериканском) научном пространстве XX в. Цель работы – проследить основные этапы формирования истории книги как междисциплинарной области знания, выделить ключевых исследователей и направления их работы. Показан переход от ранних форм библиографических исследований к созданию самостоятельной дисциплины, изучающей социальные, экономические и культурные аспекты производства, распространения и восприятия текстов. Актуальность работы обусловлена растущим интересом к междисциплинарным подходам в социогуманитарных науках, которые позволяют рассматривать книгу не только как текст, но и как культурный артефакт. Особое внимание уделено вкладу ключевых фигур, таких как Люсьен Февр, Анри-Жан Мартен, Дональд Фрэнсис Маккензи, Роже Шартье и Роберт Дарнтон, чьи идеи существенно повлияли на формирование междисциплинарных методов анализа книги как уникального культурного феномена. Анализируются также основные теоретические модели, объясняющие «жизненный цикл» книги: от ее создания и публикации до восприятия и сохранения. Отдельный акцент сделан на возникновении историко-книжных образовательных центров и научных обществ, сыгравших решающую роль в институционализации этой области знаний в 1980–1990-е гг. Практическое значение работы заключается в возможности применения полученных результатов в образовательных программах по истории книги, культурологии и библиотековедению, а также в обновлении теоретико-методологических подходов для дальнейших исследований в области изучения книжной культуры.

Статья посвящена опыту подготовки и издания биографических серий научных монографий «Национальное достояние России. Выдающиеся ученые Урала» и «Творцы уральской индустрии» как инструментов фиксации и популяризации научного и промышленного наследия региона. Необходимость документирования и увековечивания достижений ученых и производственников, внесших значительный вклад в развитие науки и промышленности, обусловлена растущим интересом к региональной истории и потребностью в достоверных биографических исследованиях.

Цель исследования – описание механизма создания и реализации указанных серий, а также выявление успешного опыта взаимодействия научного сообщества, государственных структур и промышленных предприятий. В статье анализируются этапы подготовки монографий, включая работу с различными источниками, участие экспертов и организационные аспекты. Основными результатами исследования стали систематизация накопленного опыта, оценка вклада серий в формирование научно-информационной базы о выдающихся личностях региона и определение перспектив дальнейшего развития биографического направления. Авторы акцентируют внимание на важности дальнейшего изучения и популяризации научного и производственного наследия как ключевого фактора укрепления национальной идентичности и формирования отечественной научной элиты.

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов развития археографии в Сибири – выявления рукописей, особенностей их бытования, а также формирования рукописных собраний сибирского происхождения в составе фондов монастырей Москвы XIX – начала XX в. На процессы интеграции сибирской культуры в общерусскую оказывала значительное влияние личность и политика правящего архиерея. Во второй половине XIX в. это был прославленный миссионер митрополит Иннокентий (Вениаминов), связанный с Сибирью происхождением и многолетней службой. Его деятельность в должности Московского митрополита способствовала привлечению в столицу представителей сибирского духовенства с их книжными и рукописными собраниями, которые могли сосредоточиваться в отдельных православных обителях Москвы. Покровский миссионерский монастырь вместе с открытым при нем Миссионерским институтом мог стать центром концентрации в нем рукописей и отдельных памятников миссионерской деятельности. Мы рассмотрели собрание рукописей протоиерея Фортуната (Филарета) Петухова как отражение процесса формирования библиотеки института. В статье на примере рукописного собрания архим. Филарета мы предприняли попытку представить принципы формирования собрания, особенности отбора рукописей, поставили вопрос о необходимости изучения деятельности выпускников института в миссиях на территории Сибири, Дальнего Востока, Туркестанского края. Библиотека института, как и ее рукописное собрание, нуждается в глубоком исследовании. Пример Московского Златоустовского монастыря показывает, что рукописи сибирского происхождения могли поступать в монастырские собрания и через пожертвования прихожан-сибиряков, свидетельствуя тем самым о православных святынях Сибири (житие св. Иннокентия Иркутского).

ОБЗОРЫ

Посвящена обзору современных исследований деятельности публичных библиотек по популяризации и продвижению достижений отечественной науки и техники. На основе анализа 35 публикаций (середина 2010-х – середина 2020-х гг.) мы выделили два основных направления.

Первое из них представлено исследованиями ученых Санкт-Петербургского и Московского государственных институтов культуры, проведенными в ходе подготовки диссертаций. В них популяризация науки рассматривается, во-первых, как инструмент развития научной грамотности, во-вторых, как технология цифровизации культурно-досуговой деятельности. Второе направление начало складываться в 2020-х гг. в Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН. Оно ориентировано на развитие популяризаторской деятельности библиотек различным типов и библиотечного продвижения научных и технических достижений при помощи научной и научно-популярной литературы и управления ее чтением; некнижным формам отводится вспомогательная роль. Данное направление реализуется в виде научного проекта. Исследования второго направления носят комплексный, фундаментальный характер. Исторические и теоретико-методологические изыскания нацелены на реконструкцию истории формирования и развития советской просветительской модели библиотечного дела, эволюции государственной политики в области просветительства применительно к библиотечному делу, разработку концепции библиотечного продвижения научных знаний. Теоретические и методические изыскания направлены на изучение и разработку популяризаторской деятельности библиотек в социальных медиа. Эмпирические исследования направлены на изучение современных библиотек и их читателей, а также методическое обеспечение рекомендательных библиографических ресурсов.

В статье подведены итоги изучения роли библиотек в организации коммуникации науки и общества, а именно: выявлены достижения и дискуссионные аспекты в исследованиях современных ученых, что позволяет актуализировать научные изыскания по данной проблематике.

МИР БИБЛИОТЕК

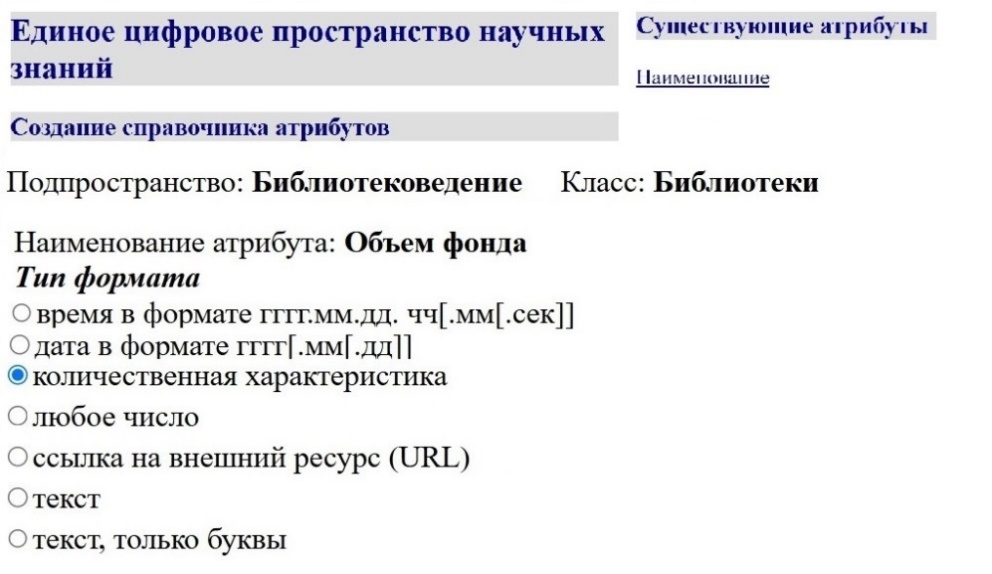

Статья посвящена проблеме формирования контента Единого цифрового пространства научных знаний (ЕЦПНЗ). Цель исследований в этом направлении – разработать унифицированные алгоритмы и программные средства, обеспечивающие формирование, хранение и предоставление в виде связанных данных поливидовой цифровой научной информации, достоверность которой подтверждена научным сообществом. ЕЦПНЗ представляет собой совокупность универсального и тематических подпространств, отражающих разнородные объекты, связанные с научными знаниями. В роли объекта может выступать цифровая копия физической сущности (например, книги, музейного предмета, архивного документа и т. п.), база данных, информация о событии, организации, научном факте и пр. В статье приводятся сведения о современном состоянии работ в области формирования ЕЦПНЗ и обсуждаются вопросы, связанные с отражением в ЕЦПНЗ библиотековедения как научного направления. Предлагается вариант структуры подпространства «Библиотековедение», включающий такие классы объектов, как «основные понятия», «персоны», «публикации», «документы», «организации», «научные мероприятия». Рассматриваются атрибуты объектов этих классов и именованные связи различного вида, в том числе с объектами других подпространств.

Развитие цифровых технологий обусловливает необходимость адаптации библиотек к реалиям современного информационного общества. Ключевой задачей становится предоставление пользователям постоянного доступа к информационным ресурсам и сервисам. В сфере библиотечно-информационного обслуживания наблюдается возрастающая тенденция внедрения цифровых инструментов – чат-ботов и диалоговых агентов, функционирующих на основе искусственного интеллекта и обеспечивающих оперативное обслуживание пользователей в режиме реального времени. В статье рассматривается эволюция чат-ботов, анализируются их функциональные особенности, а также выявляются направления их использования в сфере библиотечно-информационного обслуживания, с акцентом на справочные сервисы, ориентированные на удовлетворение информационных потребностей пользователей библиотек. Уделено внимание терминологическому аспекту; отмечается, что общепринятой дефиниции термина «чат-бот» еще не выработано. Дан анализ преимуществ использования чат-ботов в библиотеке, главные из которых – обеспечение круглосуточной доступности информационных услуг и снижение нагрузки на персонал библиотеки. Автор статьи приходит к выводу, что развитие чат-ботов, функционирующих на основе искусственного интеллекта, является перспективным и необходимым для повышения эффективности библиотечно-информационного обслуживания. Вместе с тем, несмотря на явные преимущества, внедрение чат-ботов сопряжено с рядом условий и рисков. К условиям можно отнести необходимость тщательного выбора платформы и разработки сценариев взаимодействия с пользователями, а также постоянное обучение и обновление базы знаний чат-бота. Риски включают в себя возможность некорректной интерпретации запросов пользователей, предоставление неточной или устаревшей информации, а также вопросы, связанные с конфиденциальностью данных. Для успешного внедрения чат-ботов необходимо учитывать эти факторы и разрабатывать стратегию, направленную на минимизацию рисков и обеспечение высокого качества обслуживания.

Статья посвящена анализу инновационно-управленческого потенциала проектной деятельности научных библиотек, которая представляет собой комплексное и многосоставное направление работы. Автор рассматривает ключевые аспекты эффективности этой деятельности: знаниево-компетентностный, организационно-рефлексивный, физиологический и психоэмоциональный. Мы проанализировали значимость условий, способствующих продуктивной проектной работе научных библиотек: планирования, командной организации, контроля и применения современных технологий. Автор предлагает трактовки дефиниций сферы проектной деятельности научных библиотек, таких как «проект в научной библиотеке», «проектирование в научной библиотеке», «проектная деятельность научных библиотек», «управление библиотечным проектом», а также характеристик, методов и инструментов, наиболее часто используемых в проектной деятельности научных библиотек. Особое внимание мы уделили роли библиотек в создании информационной инфраструктуры, поддержке научной деятельности и профессиональной подготовке кадров. Автор представила результаты проведенного социологического исследования среди специалистов научных библиотек Беларуси, вовлеченных в разработку и реализацию проектов; на основе эмпирических данных раскрыла особенности проектной деятельности в республиканских и университетских библиотеках, выявила критерии и факторы эффективности, которые подтверждают правильность использования методов и инструментов, а также демонстрируют высокий потенциал проектной деятельности библиотек и возможности его дальнейшего развития. В нашем исследовании впервые в белорусском библиотековедении комплексно обоснованы теоретико-организационные вопросы проектной деятельности с учетом типологической специфики научной библиотеки, обусловленной этимологическим единством с наукой и образованием. Полученные результаты могут быть полезны для разработки стратегий повышения качества проектной деятельности в научных библиотеках.

Актуальность рассматриваемой встатье тематики обусловлена задачами, поставленными в рамках государственной культурной политики перед библиотеками, по переводу фондов в цифровой формат. Деятельность региональных библиотек в этом направлении ведется по двум сценариям. Первый заключается в передаче цифровых копий редких и ценных изданий, отсутствующих в фондах других учреждений, в электронные библиотеки федерального уровня, и прежде всего – в национальную электронную библиотеку (НЭБ). В рамках второго направления региональные библиотеки формируют собственные электронные собрания и выставляют либо полные тексты, либо информацию о возможностях получения доступа к ним на официальных сайтах. Проблема заключается в наличии разных подходов к пониманию важности этого направления деятельности. Цель статьи – выявить различия в подходах к оцифровке фондов и дать оценку промежуточным результатам работы региональных библиотек в области создания собственных электронных ресурсов и условий предоставления их своим читателям. В статье собраны и представлены в виде таблицы статистические данные по числу переданных в НЭБ цифровых копий изданий и самостоятельно созданных электронных ресурсов в региональных библиотеках юга России, проведен сравнительный анализ их активности в этом направлении деятельности. Установлено, что сформированные электронные библиотеки различаются структурой, объемом выставленных оцифрованных изданий, тематикой, справочным аппаратом. Результаты исследования могут содержательно дополнить теоретические разделы формирующегося в настоящее время электронного библиотековедения, оказать практическую помощь библиотечным учреждениям в решении вопросов унификации электронных библиотек, достижения сбалансированности их количественного, содержательного и типо-видового наполнения, что важно для успешного решения поставленных задач в рамках государственной региональной культурной политики.

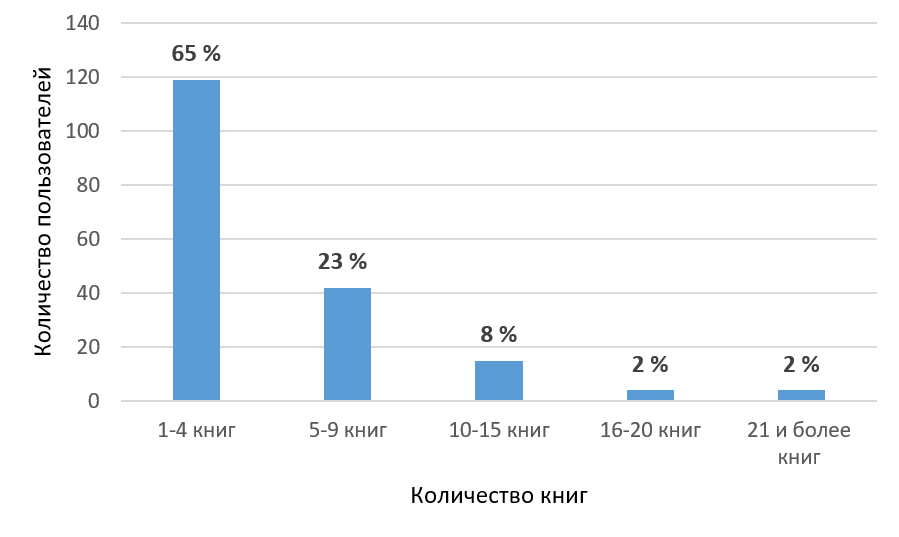

В условиях возрастающего потока информации создание библиографических ресурсов для распространения научных сведений становится особенно актуальным. Важно не только собирать и систематизировать информацию для специалистов, но и способствовать получению широким кругом пользователей новых знаний, формировать у общественности полное представление об исследованиях и применении их результатов в реальной жизни. Персонализация, основанная на учете индивидуальных потребностей и предпочтений, играет ключевую роль в этом процессе, позволяет выделить релевантные и полезные источники информации, облегчает аудитории доступ к необходимым данным. Именно на этом принципе основана подготовка библиографических ресурсов, которые становятся важным инструментом поддержки коммуникации науки с обществом. Цель статьи – обосновать важность создания библиографических ресурсов с учетом принципа персонализации, заключающегося в адаптации контента и функций ресурсов под индивидуальные потребности, предпочтения и интересы пользователей. Выделены преимущества персонализированных библиографических ресурсов: они могут выполнять функции как научных, так и рекомендательных ресурсов для сопровождения взаимодействия науки и общества. Представлены результаты изучения индивидуальных потребностей и предпочтений в сфере научно-популярной литературы 184 пользователей ГПНТБ СО РАН на основе анализа их электронных формуляров. Показаны особенности деятельности библиографа при создании персонализированных библиографических ресурсов для распространения научных знаний в обществе.

Виртуальные музеи – перспективная форм раскрытия и популяризации уникальных книжных фондов. Цель исследования сайтов центральных региональных библиотек в 2025 г. заключалась в выявлении лучших библиотечных практик по организации цифровых ресурсов. Количество обнаруженных виртуальных музеев показывает, что библиотеки не так часто используют эту форму. Анализ проводился с учетом необходимых составляющих: раскрытия фондов документов, содержательности выставок, качества контента, удобства интерфейса, навигации, удовлетворения информационных потребностей различных категорий пользователей. Это позволило выделить ряд центральных региональных библиотек, создающих виртуальные музеи для систематизации и распространения документированной информации историко-культурного наследия. В силу вариативного понимания дефиниции «виртуальный музей» библиотеки по-разному организуют интернет-экспозицию, применяя различные технологические модели и подходы к формированию структуры сайта. Поэтому в некоторых случаях форма виртуального музея ощущается нечетко, размываются границы между виртуальным музеем библиотеки и тематическими сайтами, электронными коллекциями, интернет-энциклопедиями. Показаны общие тенденции в организации виртуальных музеев, актуальность и потенциал их развития, отмечены успешные практики и их особенности, сделана попытка типологизации выявленных музеев, названы ключевые проблемы и вызовы. Многие российские библиотеки имеют перспективу создания виртуальных музеев, так как реально осуществляют музейно-экспозиционную деятельность. Это возможно при условии развития проектной деятельности, творческого и грамотного подхода к разработке экспозиционного плана, а также при правильном выборе технологического решения, организации социального партнерства. Посредством виртуальных музеев можно решать задачи раскрытия фондов и обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от места проживания, поддерживать инклюзивность и адаптировать разные аудитории к получению социально значимой информации.

В контексте развития общества знаний получение достоверной качественной информации становится важной задачей. Библиотека в полной мере может реализовать такую потребность. Практика популяризации научного знания, унаследованная современными библиотеками от советской модели библиотечного дела, продолжает оставаться ключевым направлением их деятельности. Организуются выставки, лекции, семинары и другие мероприятия, призванные привлечь внимание читателей к научному контенту. Цель статьи – обобщить деятельность, направленную на популяризацию научного и научно-популярного знания в национальных библиотеках СНГ. В качестве источника выступили официальные библиотечные сайты. Проведенный анализ позволил заключить, что деятельность по распространению научных знаний осуществляется на высоком уровне в национальных библиотеках России, Беларуси и Казахстана. Мероприятия проходят с привлечением ученых и специалистов, но редко и нерегулярно. Деятельность библиотек в этом направлении следует продолжать, что обусловлено, во-первых, быстрым ростом объема информации и необходимостью ее верификации. Во-вторых, библиотечные фонды выступают эффективным инструментом против распространения недостоверных данных, поскольку они комплектуются изданиями, прошедшими научное рецензирование, что исключает распространение фейковой информации. Кроме того, библиотека доступна для всех слоев общества и остается бесплатным учреждением культуры.

НАУКА В ЦИФРАХ

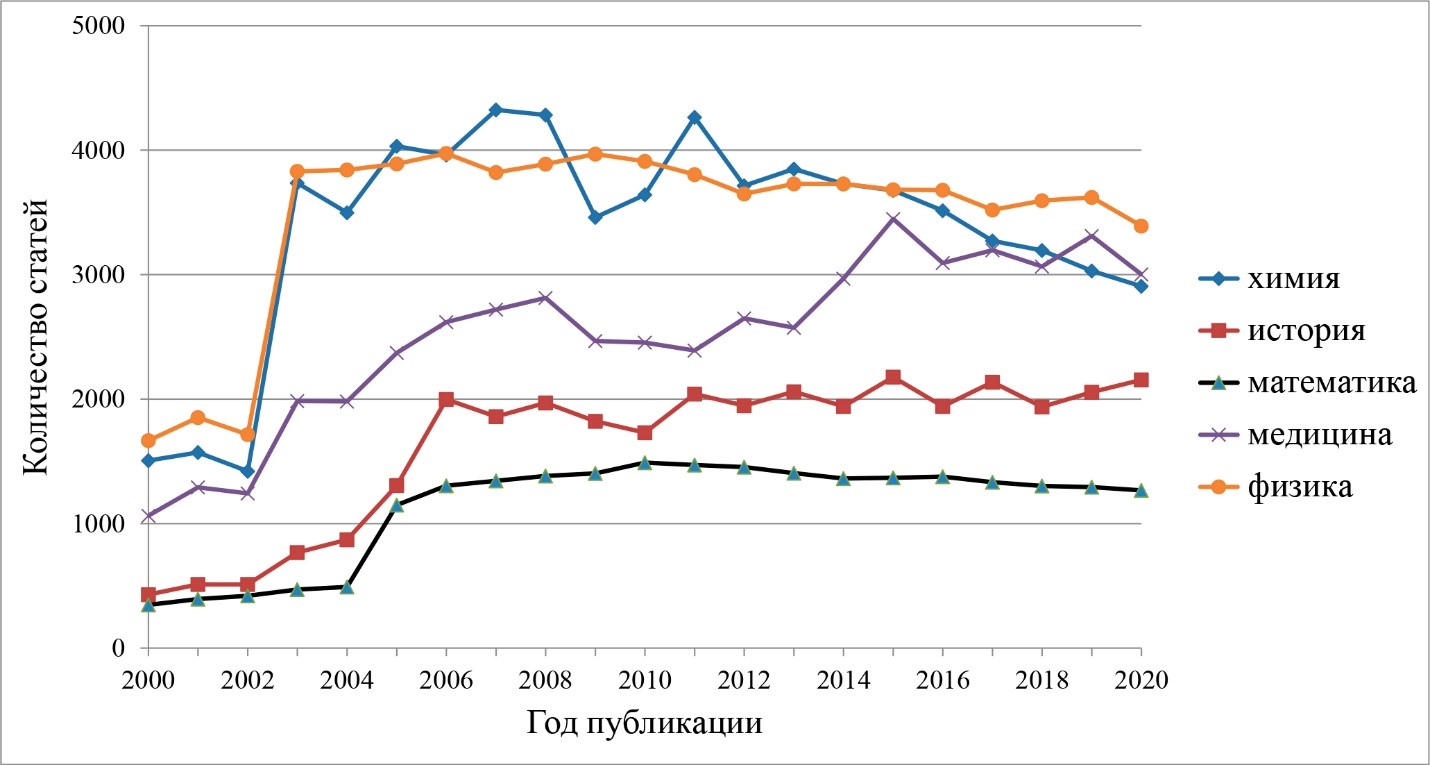

Научное соавторство является непосредственным отражением научного сотрудничества. Многие зарубежные исследования, выполненные на основе данных Web of Science и Scopus, показывают, что на протяжении последних десятилетий наблюдается рост числа соавторов научных публикаций международных журналов в различных дисциплинах. Проанализировать ситуацию с соавторством в российских журналах на основании исследований данных Web of Science и Scopus достаточно сложно по ряду объективных причин. Авторы статьи провели исследование тенденций изменения числа соавторов научных статей, опубликованных в российских научных журналах по пяти тематическим областям: химии, истории, математике, медицине и физике. Источником данных служит национальная библиографическая база данных научного цитирования РИНЦ. Мы обнаружили постоянный прирост среднего числа соавторов на одну публикацию и увеличение доли статей, написанных в соавторстве с 2000 по 2020 г., с фиксируемыми различиями между научными областями.

ISSN 2712-7931 (Online)